RPC远程调用

简介

以下内容摘抄至维基百科

在分布式计算**,远程过程调用**(英语:Remote Procedure Call,缩写为 RPC)是一个计算机通信协议。该协议允许运行于一台计算机的程序调用另一个地址空间(通常为一个开放网络的一台计算机)的子程序,而程序员就像调用本地程序一样,无需额外地为这个交互作用编程(无需关注细节)。RPC是一种服务器-客户端(Client/Server)模式,经典实现是一个通过发送请求-接受回应进行信息交互的系统。

如果涉及的软件采用面向对象编程,那么远程过程调用亦可称作远程调用或远程方法调用,例:Java RMI。

RPC是一种进程间通信的模式,程序分布在不同的地址空间里。如果在同一主机里,RPC可以通过不同的虚拟地址空间(即便使用相同的物理地址)进行通讯,而在不同的主机间,则通过不同的物理地址进行交互。许多技术(常常是不兼容)都是基于这种概念而实现的。

本地过程调用

RPC就是要像调用本地的函数一样去调远程函数。在研究RPC前,我们先看看本地调用是怎么调的。假设我们要调用函数Multiply来计算lvalue * rvalue的结果:

int Multiply(int l, int r) {

int y = l * r;

return y;

}

int lvalue = 10;

int rvalue = 20;

int l_times_r = Multiply(lvalue, rvalue);

那么在第8行时,我们实际上执行了以下操作:

- 将 lvalue 和 rvalue 的值压栈

- 进入Multiply函数,取出栈中的值10 和 20,将其赋予 l 和 r

- 执行第2行代码,计算 l * r ,并将结果存在 y

- 将 y 的值压栈,然后从Multiply返回

- 第8行,从栈中取出返回值 200 ,并赋值给 l_times_r

以上5步就是执行本地调用的过程。(注:以上步骤只是为了说明原理。事实上编译器经常会做优化,对于参数和返回值少的情况会直接将其存放在寄存器,而不需要压栈弹栈的过程,甚至都不需要调用call,而直接做inline操作。仅就原理来说,这5步是没有问题的。)

远程过程调用

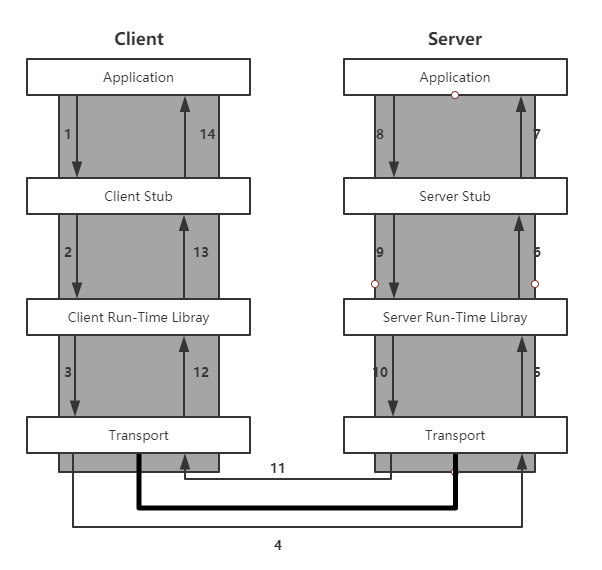

- 客户端调用客户端stub(client stub)。这个调用是在本地,并将调用参数push到栈(stack)中。

- 客户端stub(client stub)将这些参数包装,并通过系统调用发送到服务端机器。打包的过程叫 marshalling。(常见方式:XML、JSON、二进制编码)

- 客户端本地操作系统发送信息至服务器。(可通过自定义TCP协议或HTTP传输)

- 服务器系统将信息传送至服务端stub(server stub)。

- 服务端stub(server stub)解析信息。该过程叫 unmarshalling。

- 服务端stub(server stub)调用程序,并通过类似的方式返回给客户端。

以左边的Client端为例,Application就是rpc的调用方,Client Stub就是我们的代理对象,其实内部是通过rpc方式来进行远程调用的代理对象,至于Client Run-time Library,则是实现远程调用的工具包,比如jdk的Socket,最后通过底层网络实现实现数据的传输。

这个过程中最重要的就是序列化和反序列化了,因为数据传输的数据包必须是二进制的,你直接丢一个Java对象过去,人家可不认识,你必须把Java对象序列化为二进制格式,传给Server端,Server端接收到之后,再反序列化为Java对象。

远程过程调用带来的新问题

在远程调用时,我们需要执行的函数体是在远程的机器上的,也就是说,Multiply是在另一个进程中执行的。这就带来了几个新问题:

- Call ID映射。我们怎么告诉远程机器我们要调用Multiply,而不是Add或者FooBar呢?在本地调用中,函数体是直接通过函数指针来指定的,我们调用Multiply,编译器就自动帮我们调用它相应的函数指针。但是在远程调用中,函数指针是不行的,因为两个进程的地址空间是完全不一样的。所以,在RPC中,所有的函数都必须有自己的一个ID。这个ID在所有进程中都是唯一确定的。客户端在做远程过程调用时,必须附上这个ID。然后我们还需要在客户端和服务端分别维护一个 {函数 <–> Call ID} 的对应表。两者的表不一定需要完全相同,但相同的函数对应的Call ID必须相同。当客户端需要进行远程调用时,它就查一下这个表,找出相应的Call ID,然后把它传给服务端,服务端也通过查表,来确定客户端需要调用的函数,然后执行相应函数的代码。

- 序列化和反序列化。客户端怎么把参数值传给远程的函数呢?在本地调用中,我们只需要把参数压到栈里,然后让函数自己去栈里读就行。但是在远程过程调用时,客户端跟服务端是不同的进程,不能通过内存来传递参数。甚至有时候客户端和服务端使用的都不是同一种语言(比如服务端用C++,客户端用Java或者Python)。这时候就需要客户端把参数先转成一个字节流,传给服务端后,再把字节流转成自己能读取的格式。这个过程叫序列化和反序列化。同理,从服务端返回的值也需要序列化反序列化的过程。

- 网络传输。远程调用往往用在网络上,客户端和服务端是通过网络连接的。所有的数据都需要通过网络传输,因此就需要有一个网络传输层。网络传输层需要把Call ID和序列化后的参数字节流传给服务端,然后再把序列化后的调用结果传回客户端。只要能完成这两者的,都可以作为传输层使用。因此,它所使用的协议其实是不限的,能完成传输就行。尽管大部分RPC框架都使用TCP协议,但其实UDP也可以,而gRPC干脆就用了HTTP2。Java的Netty也属于这层的东西。

实现RPC框架

有了这以上三个机制,就能实现RPC了,具体过程如下:

// Client端

// int l_times_r = Call(ServerAddr, Multiply, lvalue, rvalue)

1. 将这个调用映射为Call ID。这里假设用最简单的字符串当Call ID的方法

2. 将Call ID,lvalue和rvalue序列化。可以直接将它们的值以二进制形式打包

3. 把2中得到的数据包发送给ServerAddr,这需要使用网络传输层

4. 等待服务器返回结果

5. 如果服务器调用成功,那么就将结果反序列化,并赋给l_times_r

// Server端

1. 在本地维护一个Call ID到函数指针的映射call_id_map,可以用map<String, Method<>>

2. 等待请求

3. 得到一个请求后,将其数据包反序列化,得到Call ID

4. 通过在call_id_map中查找,得到相应的函数指针

5. 将lvalue和rvalue反序列化后,在本地调用Multiply函数,得到结果

6. 将结果序列化后通过网络返回给Client

所以要实现一个RPC框架,其实只需要按以上流程实现就基本完成了。

其中:

- Call ID映射可以直接使用函数字符串,也可以使用整数ID。映射表一般就是一个哈希表。

- 序列化反序列化可以自己写,也可以使用Protobuf或者FlatBuffers之类的。

- 网络传输库可以自己写socket,或者用asio,ZeroMQ,Netty之类。

API风格

- RPC形式的API组织形态是类和方法,或者说领域和行为。

- 因此API的命名往往是一个动词,比如GetUserInfo和CreateUser。

- 因为URI会非常多而且往往没有一些约定规范,所以需要有详细的文档。

- 也是因为无拘无束,HTTP方法基本只用GET和POST,设计起来比较简单。